Dicen que las revoluciones comienzan en los diccionarios1. Cuando repensamos lo que significa una palabra la usamos distinto, y encontramos nuevas formas de ver las cosas. Una palabra que se escabulle en el vocabulario mexicano es “aburrimiento”. Lo he señalado en esta columna anteriormente: necesitamos reprogramar lo que significa aburrirse. Nos acostumbramos a satisfacer nuestras obsesiones con gratificación instantánea, en especial nuestra manía de consumir historias en cada hueco de nuestro tiempo muerto.

Nuestra relación con el tiempo ha cambiado. El día, en vez de estar compuesto por bloques equilibrados de trabajo y descanso, se ha vuelto escurridizo y fragmentado en cientos de momentos que comienzan y concluyen sin demasiada profundidad. Algunos sociólogos le han llamado a este fenómeno “compresión espacio-temporal”.2 El mundo híperconectado por la tecnología nos parece más chico, Japón está a la vuelta de la esquina, y nuestra vida es mucho más acelerada: enviar un correo, escuchar música, hacer las compras, pedir un taxi, reproducir una película y miles de actividades más que antes requerían invertir bastante tiempo ahora se pueden realizar con un par de clics. Se ha dicho mucho, y no necesariamente es malo. Sin duda nos hace la vida más cómoda y nos ahorra tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nos sobra?

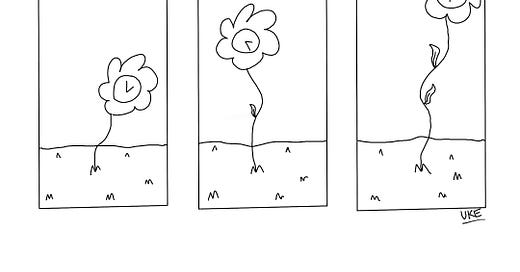

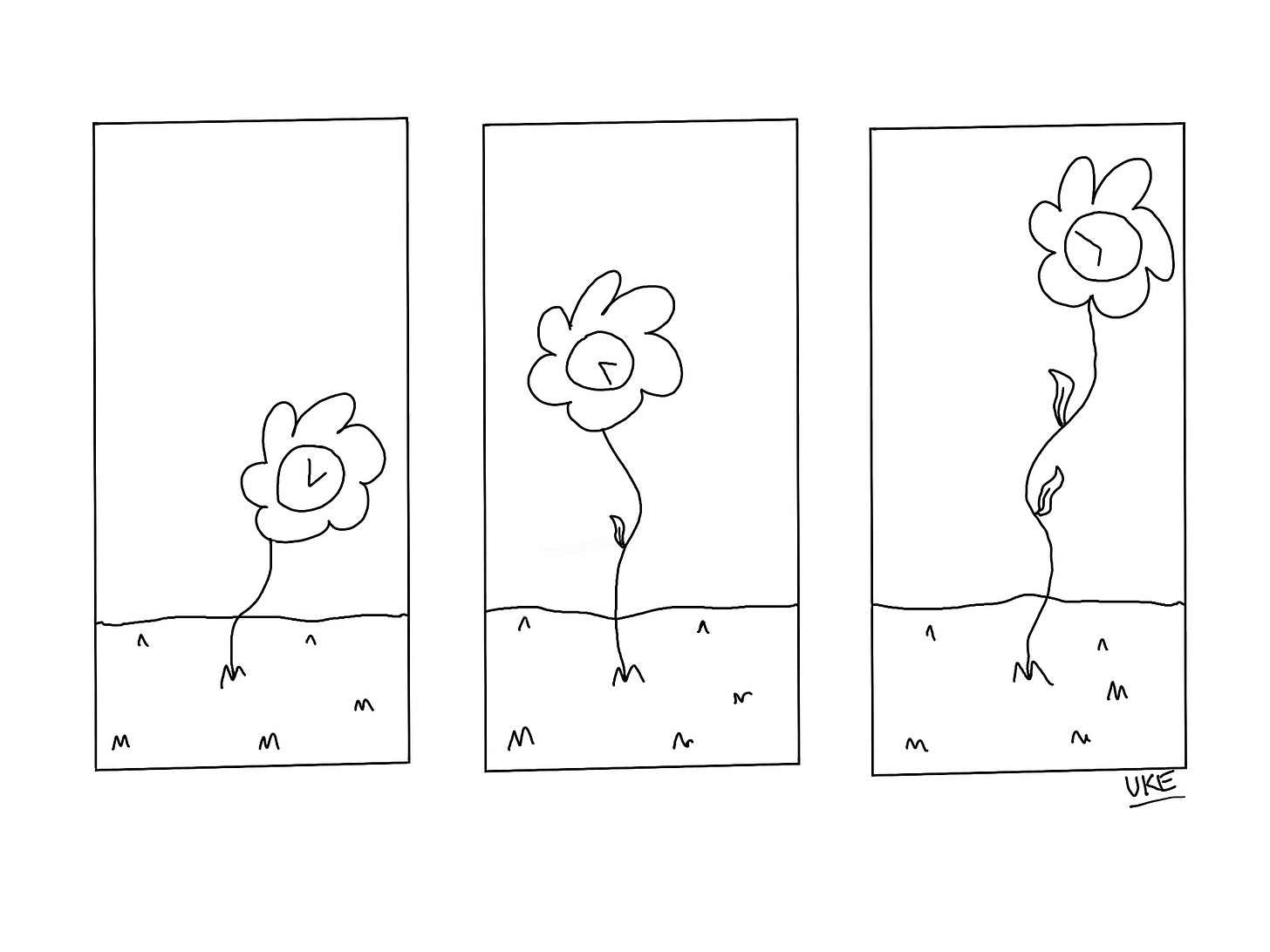

A lo que unos llamarían compresión de tiempo, el filósofo coreano Byung-chul Han llama a la crisis de nuestro tiempo “disincronía” en su libro El aroma del tiempo3. La disincronía, según Han, es la atomización del tiempo, su dispersión y disipación, que pasa desordenado y sin ritmo.

“El sentimiento de que la vida se acelera, en realidad, viene de la percepción de que el tiempo da tumbos sin rumbo alguno”

Como nuestro tiempo es disperso en subdivisiones minúsculas, según Han, la experiencia de duración es imposible. Han es un diagnosticador. Ve síntomas de una enfermedad en nuestro mundo actual. Observa y encuentra una sociedad hedonista obsesionada con la salud, con consumo desechable, con información pero sin conocimiento, sin la capacidad de comprometerse a largo plazo y sin poder dormir adecuadamente. Buscar los datos es fácil: nos estamos casando menos, duramos menos en puestos laborales, dormimos cada vez menos y las tasas de ansiedad y depresión van a la alza.4 Pero Han insiste en que el problema raíz no es la aceleración tecnológica, sino que hemos perdido la capacidad de llegar a conclusiones significativas. No sabemos concluir.

Cerrar ciclos toma tiempo, pero nos enfrentamos a un mundo que premia la impaciencia y la fugacidad. Nos pasa la vida atrabancada y no nos reconocemos en ella. No nos encontramos en lo que nos rodea, y no nos proyectamos hacia el futuro justo porque no nos hace sentido. Una vida así no permite la persistencia. Que las cosas tarden y duren, que sean aburridas y llenas de sentido. Una vida así no es contemplativa. Solo nos pasa enfrente como la timeline de Twitter (que de timeline no tiene nada).

¿Qué hacemos? ¿Está todo perdido? Podemos, primero, darnos cuenta y hacer consciencia. Han, y muchos más, diagnosticaron. Nos queda a nosotros aceptarlo, o matizar. No se trata de regresar a la época de las cavernas. Al contrario, pienso que hemos hecho un mundo mejor.5

Solo hay que calibrar: trabajar las virtudes para relacionarnos con madurez a la modernidad, usar con prudencia la tecnología, aprender a discernir entre lo que es útil y lo que es entretenido, hacer las cosas más lento.6 Vivir más en silencio y notar los detalles. Trabajar duro y descansar bien. Dejar que el tiempo pase lento y pise fuerte. Aburrirse. Persistir.

James Buchanan le atribuye la frase a Irving Babbit, en What Should Economists Do? (1964).

Autores como Gleick en Faster (1999) o Harvey en The Condition of Postmodernity (1989) mencionan la compresión espacio-temporal y a la aceleración tecnológica como su causa.

Se consultaron las ediciones El aroma del tiempo: un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse (2015) y The Scent of Time: A Philosophical Essay on the Art of Lingering (2017). Han es coreano pero escribe en alemán. La primera edición es del 2009. No sé alemán, ni modo.

Incluso pienso que autores como Han y otros confunden los problemas tecnológicos con los problemas económicos. Necesitamos economías saludables y eficientes para poder darnos el lujo de desacelerar nuestra vida. Además de que los mercados proveen de soluciones a nuestros hábitos de consumo: ¿qué lector de Byung-chul Han no ha comprado discos de acetato, herramientas de jardinería, cafeteras manuales o clases de yoga?

Puede ayudar escuchar nuestro podcast semanal Explicación No Pedida (2023).